La Storia

A causa della sua configurazione urbana, fu definita da Gesualdo Bufalino “un paese in figura di melagrana spaccata”, essendo nata sulla confluenza di due torrenti che dividono l’altopiano in quattro colline ed in altrettanti quartieri.

Città di origini neolitiche, il suo territorio fu popolato dai Sicani, dai Fenici, dai Siculi e dagli Arabi.

La Contea di Modica, come entità plurifeudale autonoma, nacque nel 1296, quando fu nominato Conte Manfredi Chiaramonte. Il suo territorio corrispondeva a quello dell'attuale provincia di Ragusa, anche se fecero parte del territorio e dell'amministrazione della Contea varie città, anche lontane, in provincia di Agrigento, Caltanissetta, Siracusa, Catania, Trapani, fin quasi alle porte di Palermo.

La Contea divenne per circa 500 anni il più grande, ricco e potente stato feudale dell'isola e del meridione d'Italia e Modica fu cittadina di notevole importanza politica, economica e culturale. Era dotata di un'amministrazione simile a quella di uno Stato sovrano. Risiedevano in Modica il Governatore, un Tribunale di Gran Corte, il Tribunale del Real Patrimonio, il Protomedico, il Protonotaro ed altre figure centrali nell’amministrazione del territorio e dei suoi abitanti. Inoltre, con l'avvento del protestantesimo, Modica fu dotata anche di una sede del Tribunale dell'Inquisizione, affidato ai Domenicani.

Al governo della Contea si succedettero i Mosca, i Chiaramonte, i Cabrera e gli Enriquez-Cabrera.

Il devastante terremoto del 1693, che colpì l’intero Val di Noto, causò anche a Modica notevoli danni agli edifici e circa 3.400 vittime (su 18.000 abitanti). La ricostruzione fu rapida e sontuosa, tanto che la città risorse ancora più bella e sfarzosa, trionfo dello stile architettonico in voga all’epoca, il barocco.

La Contea cessò di esistere, quale entità politico-istituzionale, nel 1816, con l'abolizione della feudalità da parte dei Borboni, e Modica cessò di essere capitale della Contea.

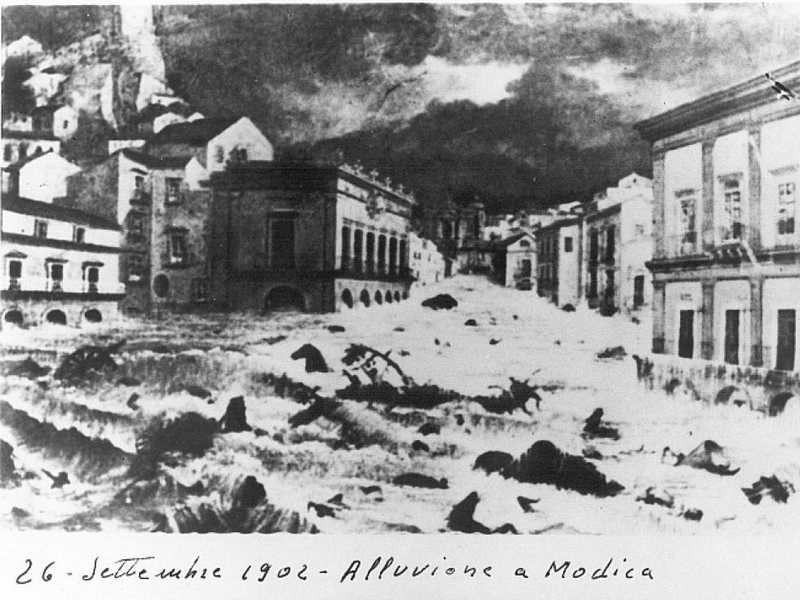

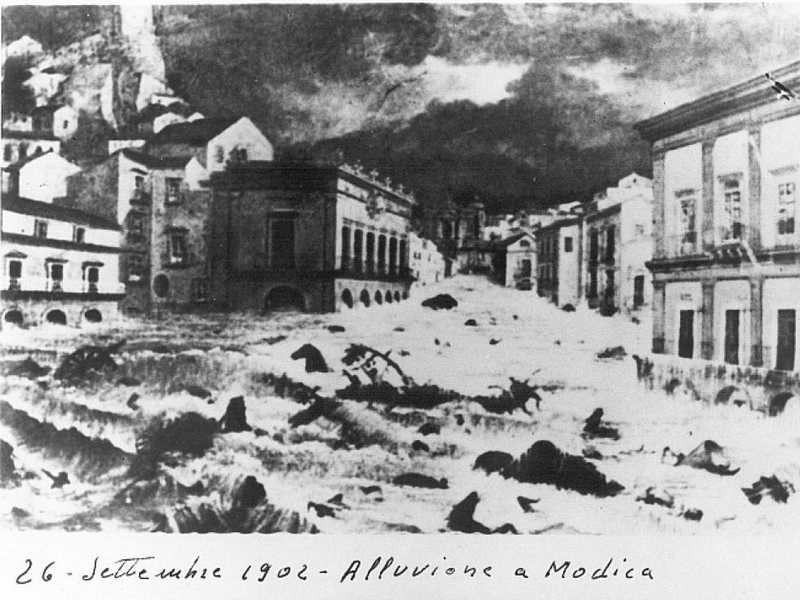

Nella notte tra il 25 e il 26 settembre 1902, dopo oltre ventiquattro ore di pioggia torrenziale, la furia dell’acqua devastò le campagne del modicano; i due torrenti che attraversavano Modica, alimentati dalle acque che scendevano furiosamente dalle campagne, si ingrossarono a tal punto da inondare la parte bassa della città. Le acque impetuose raggiunsero una velocità di oltre 50 chilometri l'ora e un'altezza di oltre undici metri, travolgendo ponti, case e persone. La Chiesa di S. Maria di Betlem si riempì di fango per un’altezza di tre metri e cinquanta e l’Atrio Comunale per un’altezza di tre metri. L'immenso e devastante muro d'acqua travolse tutto cò che incontrava sul suo cammino, provocando incalcolabili danni alle campagne e alle costruzioni urbane e la morte di 112 persone.

In tutta Italia si costituirono comitati spontanei in aiuto della popolazione modicana, con raccolte di denaro, medicinali, indumenti, biancheria e quant’altro potesse servire a chi aveva perduto tutto. Con gli aiuti economici delle città di Milano e Palermo, nell'arco di un anno fu costruito un quartiere, con sessanta appartamenti ed un asilo infantile, che ancora oggi viene chiamato Milano-Palermo.

Con l’avvento del fascismo, nonostante l’alto numero di abitanti e il suo glorioso passato, Modica perse ulteriormente rilevanza politica in favore della vicina Ragusa, che nel 1927 fu elevata a capoluogo dell’omonima provincia.

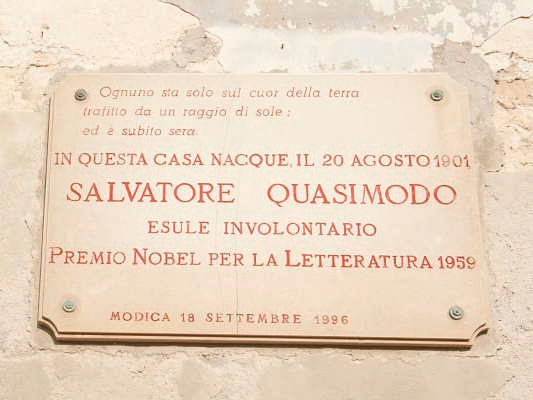

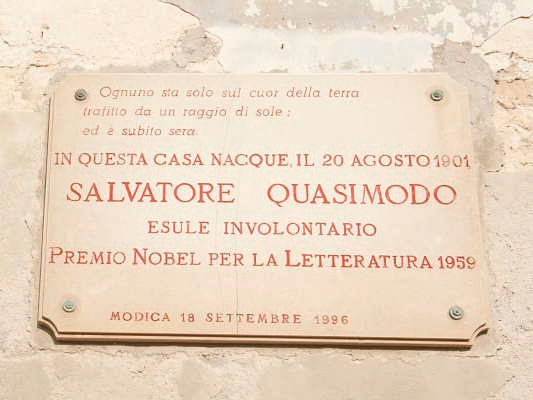

Modica ha dato i natali a parecchi uomini illustri, tra i quali Tommaso Campailla (1668-1740), filosofo, letterato e scienziato, il musicista Pietro Floridia (1860-1932), il premio Nobel Salvatore Quasimodo (1901-1968), lo scrittore, giornalista e storico Raffaele Poidomani Moncada (1912-1979).

Cosa visitare Architetture religiose

Modica fu definita “la città dalle cento chiese”, per la presenza nel suo territorio di innumerevoli chiese e cappelle gentilizie, molte andate distrutte dai terremoti, dal tempo o dalla mano dell'uomo.

Duomo di San Giorgio

La ricostruzione post-sisma ha dato origine allo splendido Duomo di San Giorgio, posto al culmine di una sinuosa scalinata di 164 gradini, indicato come monumento simbolo del Barocco siciliano, di cui rappresenta l'architettura più scenografica e monumentale.

I lavori per la ristrutturazione della facciata seicentesca, che aveva resistito alle forti scosse del terremoto del 1693, iniziarono nel 1702 e furono completati nel 1842, dando vita all’attuale magnifico prospetto. La prospettiva della scalinata è arricchita da un giardino pensile su più livelli, detto Orto del Piombo. L'imponente facciata si eleva per un'altezza complessiva di 62 metri, mentre la cupola s'innalza per 36 metri.

La chiesa, a cinque navate, ha una pianta basilicale a croce latina e tre absidi dopo il transetto; fra le navate si può ammirare un grandioso organo (1885-1888) perfettamente funzionante, una serie di dipinti seicenteschi, una statua marmorea della Madonna della Neve, di scuola gaginiana. Sull'altare in fondo ad una delle due navate di destra, poggia l'Arca Santa, chiamata Santa Cassa, opera in argento intarsiato del XIV secolo.

Sul pavimento, di fronte all'altare maggiore, una meridiana solare del 1895. Dietro l'altare maggiore, composto da ben 10 tavole, un grandioso polittico dipinto nel 1573 da Bernardino Nigro raffigurante le scene della Sacra Famiglia e della vita di Gesù, dalla Nascita fino alla Resurrezione e all'Ascensione, oltre a due riquadri raffiguranti San Giorgio che sconfigge il Drago e San Martino che divide il proprio mantello con un povero.

Duomo di San Pietro

Il Duomo di San Pietro, la cui prima edificazione risale al XIV secolo, fu danneggiato dal tempo e dai frequenti terremoti, e a più riprese ricostruito: una cappella laterale dedicata all'Immacolata, del 1620, ha resistito anche al terremoto del 1693.

Una suggestiva scalinata, con le statue dei dodici apostoli, conduce all'interno della chiesa, a tre navate: il pavimento è decorato con intarsi di marmo bianco, marmi policromi e pece nera; la volta è affrescata con scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. All'interno si conservano alcune statue: una "Madonna di Trapani" in marmo, databile intorno al 1470, una "Signora del Soccorso" (1507), sempre in marmo, proveniente dalla chiesa di Santa Maria del Soccorso, e un gruppo statuario in legno di quercia che raffigura San Pietro e il paralitico (1893), del palermitano Civiletti. Notevole è l'organo monumentale, opera dei fratelli Polizzi ed inaugurato nel 1924, composto da 3200 canne, 32 registri e due tastiere.

Chiesa di Santa Maria del Gesù

La chiesa di Santa Maria del Gesù (1478-1481) e l'annesso Convento (1478-1520), resistiti a vari terremoti, appartennero ai Frati Francescani Minori Osservanti. La chiesa conserva uno splendido chiostro a due ordini in stile tardo-gotico; è stata restaurata nel 2010 e da pochi anni riaperta al pubblico.

Chiesa di San Giovanni Evangelista

La chiesa di San Giovanni Evangelista, nella parte alta del centro storico, presenta una facciata la cui ultima versione è stata completata fra il 1893 ed il 1901. Il luogo di culto si trova in questo sito dal 1150, danneggiato dal terremoto del 1542, fu presto riedificato, per essere poi gravemente danneggiato dal terremoto del 1693. La chiesa fu ricostruita in stile barocco insieme alla scalinata monumentale che scende fino alla piazza. Un ulteriore sisma nel 1848 lesionò il prospetto, e nel 1893 iniziarono i lavori che diedero forma alla facciata odierna in stile neoclassico. All'interno vi si conserva il cinquecentesco gruppo statuario dell'Addolorata; ai piedi dell'Altare di San Giovanni Evangelista è poggiata un'arca, contenente quasi tutti i resti del corpo di Santa Temperanza martire, donati alla chiesa nel XVII secolo. Sul lato sinistro della chiesa, una serie di tortuose stradine conducono al quartiere Pizzo, belvedere della città alta.

Chiesa del Carmine e annesso Convento

La chiesa di Santa Maria del Carmelo (inizi XV secolo) è uno dei pochi monumenti che resistette alla violenza dei vari terremoti, compreso quello del 1693. Il prospetto è arricchito da un bel portale in stile tardo gotico chiaramontano della fine del Trecento, sovrastato da un bellissimo rosone.

Annesso alla chiesa il Convento del Carmine, edificato tra la fine del Trecento e la prima metà del Quattrocento, per ospitare i frati Carmelitani: era dotato di 23 celle e fu più volte restaurato dopo i danni del terremoto del 1693.

Requisito nel 1861 in seguito all’Unità d’Italia, fu adibito a sede della Caserma dei Carabinieri e rimaneggiato per questo scopo: scomparvero gli orti antistanti il convento e l’intero prospetto fu rifatto in stile neorinascimentale-liberty.

Dopo il trasferimento della Caserma in altra sede, attorno al 2000, furono iniziati dei lavori di restauro che portarono alla luce alcune strutture portanti medievali, pavimenti in acciottolato del XIV secolo, degli archi ogivali gotici, alcune finestrelle in stile svevo chiaramontano del XIV secolo. Oggi la struttura del convento appartiene al Comune ed è sede espositiva.

Chiesa di San Domenico, ex-convento e cripta

La chiesa di San Domenico, detta del Rosario (1678), presenta uno dei pochi prospetti rimasti integri dopo il terremoto del 1693. L'originaria costruzione della chiesa, con l'annesso Convento dei Domenicani, risale al 1461. All’interno interessanti tele del Cinquecento ed una cappella interna riccamente decorata con pitture murali e stucchi, riservata alla preghiera dei frati.

Dal 1869 il convento è sede del Palazzo Municipale. Nell'atrio è sita una cripta sotterranea, scoperta a metà del Novecento, luogo di sepoltura dei Frati Domenicani, contenente resti ossei. Il convento era sede del Tribunale dell'Inquisizione.

Chiesa di Santa Maria di Betlem

La prima costruzione della chiesa risale al XIV secolo. Il primo ordine della facciata è in stile rinascimentale e risale alla fine del Cinquecento, mentre il secondo ordine, in stile neoclassico, fu ricostruito dopo il terremoto del 1693 e completato nel 1821; il campanile fu costruito nel 1897.

All’interno della chiesa un organo monumentale in legno del 1818 e un Presepe monumentale permanente (1881-82) con 62 statuine in terracotta realizzate a Caltagirone.

Conserva al suo interno una pregevolissima Cappella Palatina, detta Cappella Cabrera (1474-1520), sopravvissuta al terremoto del 1693 e inglobata nella nuova costruzione settecentesca. L'arco d'ingresso alla Cappella, in stile gotico chiaramontano, è composto da due fasci di colonne con capitelli finemente scolpiti, con arabeschi, ornamenti, motivi vegetali e animali.

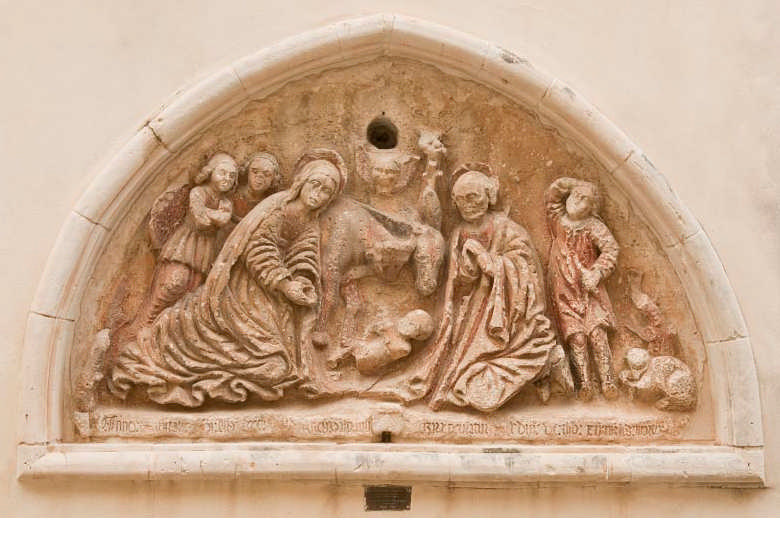

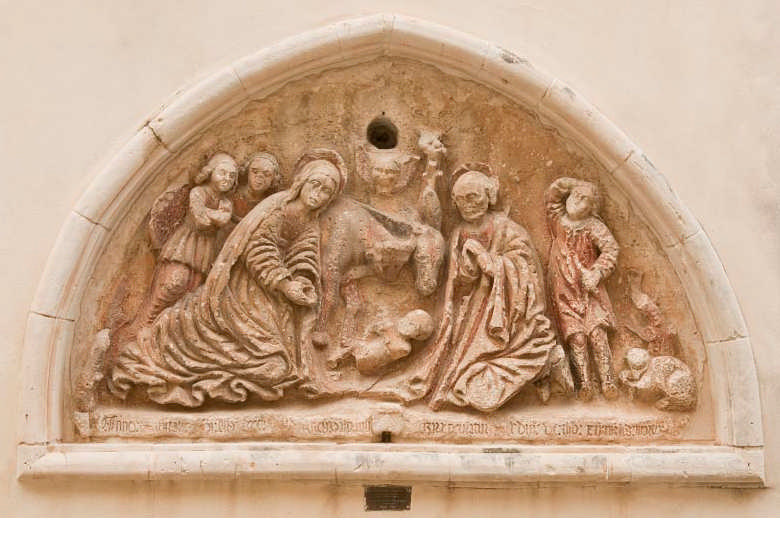

Nella parete esterna, a sinistra della chiesa, è incassata la Lunetta di Berlon, un bassorilievo con Natività risalente alla fine del Trecento, appartenente al prospetto della precedente chiesetta di Santa Maria di Betlem, sita nello stesso luogo.

Convento dei Cappuccini e chiesa di San Francesco

Il settecentesco Convento dei Frati Cappuccini ha un bellissimo chiostro lastricato con basole di pietra locale, con un pozzo al centro. L’annessa chiesa di San Francesco, cui si arriva percorrendo un vialetto circondato da alti cipressi, custodisce al suo interno due capolavori scultorei in legno dorato, un reliquario e la custodia del Santissimo Sacramento.

Santuario di Santa Maria delle Grazie

Il seicentesco santuario di Santa Maria delle Grazie fu edificato in seguito al ritrovamento in loco, nel 1615, di una miracolosa tavoletta di ardesia raffigurante la Madonna col Bambino.

Risalgono ai primi del Seicento il portale laterale in stile tardo rinascimentale e la torre campanaria.

Il prospetto principale venne rifatto dopo il terremoto del 1693, in stile tardo barocco, con le robuste colonne binarie sporgenti.

Portale de Leva

Il Portale De Leva, dei primi del Trecento, è un elegante esempio dello stile gotico chiaramontano. Il portale, con gli archi scolpiti a tre ordini, con decorazioni geometriche a zig zag e foglie di acanto, era molto probabilmente la porta d'ingresso di una chiesetta.

La chiesetta, dedicata ai santi Filippo e Giacomo, sopravvisse al terremoto del 1693, diventò poi cappella privata della nobile famiglia De Leva e fu incorporata nel loro settecentesco Palazzo.

Cosa visitare Architetture civili

Numerosissimi gli edifici storici, i palazzi nobiliari e le residenze nobiliari di campagna, sparse su tutto il territorio.

Palazzo Polara

Alla sinistra del Duomo di San Giorgio è sito Palazzo Polara (fine Settecento), un palazzo nobiliare appartenuto all’omonima famiglia. È una costruzione in stile tardo barocco, introdotta da un’elegante scalinata, con un bel prospetto sul cui frontone spicca lo stemma della famiglia, con la stella polare. Nel 2012, in seguito a lavori di ristrutturazione e restauro, nel piano basso sono emersi ipogei con presenza di scheletri e corredi funerari, risalenti al periodo romano (I sec. a.C-I sec. d.C).

Palazzo Castro Grimaldi

Fu costruito tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 come residenza del cav. Francesco Castro e della moglie donna Grazietta Grimaldi. Il palazzo si trova a pochi metri dal Duomo di San Giorgio, in una posizione panoramica dalla quale si gode della vista del centro storico. Conserva intatti gli arredi, le suppellettili, i dipinti, gli affreschi, le decorazioni e la carta da parati di inizio Novecento.

Palazzo Napolino-Tommasi Rosso

Situato alle spalle del Duomo di San Giorgio, la sua costruzione risale alla seconda metà del XVIII secolo.

Fu edificato dai Lorefice, poi passò ai Napolino ed infine ai Tommasi Rosso.

La sua elegante facciata barocca comprende un bel portale d'ingresso, le cui colonne ai lati lasciano scendere degli eleganti tendaggi scolpiti nella pietra, ed emergenti dalla bocca di due leoni. Il portale è sovrastato da un elegante balcone in ferro battuto, sorretto da mensoloni decorati con mascheroni.

Palazzo Grimaldi

A pochi passi dal Duomo di San Pietro incontriamo Palazzo Grimaldi (XVIII-XIX secolo), con l'annessa Chiesetta di S. Cristoforo, cappella privata della famiglia Grimaldi. Agli iniziali due piani in stile neorinascimentale, nella seconda metà dell’Ottocento ne fu aggiunto un terzo, perfettamente in armonia con il preesistente. Il palazzo ospita una Pinacoteca, che espone le opere dei più noti artisti iblei dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai nostri giorni. È sede della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi (1860-1918), illustre fisico e Magnifico Rettore dell'Università di Catania, nonché fratello del celebre agronomo Clemente.

Palazzo degli Studi

La seicentesca costruzione era in realtà il Convento dei Gesuiti, che ne fecero il Collegio dove istruire i rampolli dell'aristocrazia di Modica.

Il Collegio era annesso alla chiesa dei SS. Gesù e Maria, poi diventata S. Maria del Soccorso, e resistette al terremoto del 1693.

La costruzione dell'edificio fu fortemente voluta e finanziata dalla contessa Vittoria Colonna, al fine di istituire nella capitale della Contea corsi di studio di livello universitario.

Nel corso dei secoli fu sede del Collegio Gesuitico sin dal 1630, del Ginnasio comunale nel 1862, del Regio Istituto Tecnico "Archimede" dal 1866, e, dal 1878, del Liceo Classico “Tommaso Campailla”.

Palazzo della Cultura

È un ex Monastero delle Suore Benedettine, qui presente fin dal 1626. In seguito all’avvento del Regno d’Italia, fu requisito nel 1860. Fu sede del Tribunale della città e della Corte d’Assise fino al 2003.

Attualmente ospita, oltre ad alcuni uffici municipali, il Museo Civico Archeologico, il Museo del Cioccolato di Modica, una collezione di quadri dello scrittore premio Nobel Salvatore Quasimodo e la Società Operaia di Mutuo Soccorso, nelle cui stanze si trovano l'atrio, alcune colonne del vecchio monastero ed un confessionale in pietra incassato nella muratura, rinvenuto durante i lavori di restauro.

All’interno del Museo Archeologico una bellissima statuetta alta 22 cm. in bronzo del V secolo a.C., nota come "Ercole di Cafeo", raffigurante l'eroe greco in tenuta da caccia, con arco e faretra, e col capo rivestito dalla leontea.

Teatro Garibaldi

La sua prima costruzione fu realizzata fra il 1815 ed il 1820 e fu chiamato Real Teatro Ferdinandeo. Nel 1844 fu ampliato e, dopo l'Unità d'Italia, intitolato a Garibaldi. Ha una facciata in stile neoclassico, con i due piani sormontati da una balaustra e, sorretto da due figure maschili, un orologio, con in cima l'aquila, simbolo della Contea di Modica. Fu inaugurato nel 1857 con la Traviata di Giuseppe Verdi. Nel 1870 l'edificio diventò di proprietà comunale e nel 1943 venne adattato a sala cinematografica.

Nel 1984 il Teatro venne chiuso. Alcuni anni dopo cominciò un restauro che vide coinvolti tecnici, abili decoratori e affermati pittori locali (Piero Guccione e il “Gruppo di Scicli”). Furono ripristinati gli stucchi e gli ornamenti, sostituiti i tendaggi e gli arredi, fu realizzato un grande dipinto ad olio sul soffitto a volta: la scalinata del Duomo di San Giorgio animata da personaggi appartenenti al mondo dell'arte e della lirica. Terminati i lavori, il Teatro è stato riaperto al pubblico nel 2000. Oggi è gestito da una Fondazione e vanta un fitto programma di manifestazioni.

Castello dei Conti di Modica

Il Castello rappresentò per secoli la sede del potere politico e amministrativo della Contea di Modica. Era un presidio fortificato militare e carcerario, residenza dei Conti prima, del Governatore della contea in seguito, per divenire poi dal 1862 Tribunale civile e penale di I grado e Corte d'Assise. Con l'Unità d'Italia e la cacciata degli Ordini religiosi, il castello fu definitivamente abbandonato.

Il Castello, nato come fortificazione rupestre su una necropoli del tipo di Pantalica, fu modificato in varie epoche tra l'VIII e il XIX secolo. Si erge su un promontorio roccioso con pareti a strapiombo. Nel cortile interno sono visitabili le carceri medievali, scavate nella roccia, e la chiesa della Madonna del Medagliere (sorta nel 1930).

Ben poco rimane delle torri, delle porte e della cinta muraria, in parte crollate in seguito al terremoto del 1693, in parte demolite per fare spazio a nuove costruzioni. Recentemente è venuto alla luce un cunicolo sotterraneo che era un passaggio di ronda militare.

I lavori di restauro e di riuso hanno portato alla luce suppellettili varie, arredi funerari, ceramiche, monete bronzee, vasellame, pavimentazioni, risalenti dal bronzo antico, al periodo ellenistico, a quello romano e arabo, fino a tutto l'Ottocento.

Nelle vicinanze delle mura sottostanti il castello si trova lo scenografico Orologio. È una torretta costruita all'inizio del Settecento sui resti di una torre di avvistamento, distrutta dal terremoto del 1693. L’orologio, in funzione dal 1725 fino ai giorni nostri, è fondato su un meccanismo a contrappesi.

È il monumento simbolo della città di Modica, dal quale si gode uno spettacolare panorama sulla parte bassa del centro storico.

Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo

Il museo è ospitato in via Posterla, nella casa in cui nacque, il 20 agosto del 1901, il Premio Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo.

È composto da due ambienti principali, la camera da letto e lo studio milanese, dove sono custoditi mobili, oggetti e cimeli appartenuti al poeta.

Nel 2016 sono state aperte al pubblico due nuove sale, la sala di lettura e la sala multimediale: nella prima si ha la possibilità di consultare e leggere le opere di Quasimodo, nella seconda si possono vedere alcuni video, tra cui quello riguardante la cerimonia della consegna del Premio Nobel nel 1959 a Stoccolma.

Museo della Medicina “Tommaso Campailla”

Situato in quello che un tempo fu l'ospedale S. Maria della Pietà, nel centro storico di Modica, porta il nome del filosofo, letterato e scienziato modicano Tommaso Campailla. Egli, nei primi anni del '700, diede un valido contributo nella cura della sifilide, sperimentando le camere mercuriali (“Botti del Campailla”) e ottenendo anche guarigioni definitive.

Si divide in quattro sezioni: la stanza delle botti, lo studio medico, il teatro anatomico e il museo della medicina, dove sono custoditi alcuni volumi di medicina dell’epoca, alcune apparecchiature mediche e una collezione di strumenti chirurgici.

Museo Ibleo delle Arti e delle Tradizioni Popolari

Situato all'interno del Palazzo dei Mercedari, questo percorso museale ricostruisce il tipico ambiente contadino e artigiano di un tempo. Nei suoi ambienti la ricostruzione delle botteghe artigianali (il falegname, il lattoniere, il barbiere, il cestaio, il dolciere, il cordaio, lo scalpellino, il fabbro, il calzolaio, il mielaio, l’aggiustapiatti e molti altri) e della “massaria”, la tipica abitazione rurale dove si svolgeva la vita lavorativa e familiare del contadino.

Il museo ricrea fedelmente il passato, con un prezioso patrimonio composto da attrezzi originali, arredi e suppellettili, ormai in disuso, soppiantati dalla modernità e dal progresso.

Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore

Si tratta di una grotta artificiale, in pieno centro cittadino, nella quale si osservano diversi cicli di affreschi di stile tardo-bizantino (XII-XVI secolo). L'affresco principale, posto al centro dell'abside, è un bellissimo Cristo Pantocratore seduto su un trono fra due coppie di Angeli. Sul lato destro dell'abside si trova un catino battesimale scavato nella roccia. Alcuni recenti lavori di scavo hanno portato alla luce una serie di cripte e di tombe.

Nei dintorni...

Cava d'Ispica

Poco distante dalla città è il sito archeologico di Cava d’Ispica, una stretta vallata lunga circa 13 chilometri che insiste nel territorio dei comuni di Modica, Ispica e Rosolini.

È un canyon scavato da un antico fiume, oggi a carattere torrentizio, lungo i cui costoni rocciosi si possono ammirare testimonianze di epoche diverse: dalle grotticelle sicule a forno dell'età del bronzo, alle catacombe cristiane (IV-V secolo d.C.), dagli affreschi rupestri della "Grotta dei Santi", ai ruderi della chiesetta bizantina di S. Pancrati.

Notevole la catacomba della Larderia, un cimitero ipogeico che racchiude ben 464 tombe, suddivise in tre gallerie sotterranee.

Di grande interesse storico ed archeologico è il Castello Sicano, a cinque piani, interamente incassato nella roccia, vera e propria fortezza scavata in una parete calcarea che scende a picco per trenta metri di altezza.

Il sito è una vera e propria città nella roccia, le cui grotte furono utilizzate nel corso dei millenni per svariati usi, come riparo per gli uomini, come ricovero per gli animali, come luoghi di culto, persino come rifugio durante il secondo conflitto mondiale e come abitazione fino agli anni sessanta del secolo scorso.

Cava Lazzaro

La valle di Cava Lazzaro presenta grotte a forno e ad anticella e caverne templari ad uso religioso, con escavazioni a mano di pilastri e colonne. Di notevole pregio archeologico è una tomba con un lungo prospetto ornato con finti pilastri, probabilmente riservata ad un personaggio importante.

Nella zona sono stati rinvenuti strumenti di amigdala, vasellame e manufatti vari della civiltà castellucciana (XXII-XV secolo a.C.), tutti conservati al Museo Civico di Modica.

Cava dei Servi

Alterna pareti rocciose a strapiombo, a zone pianeggianti, a gole profonde invase dall'acqua del torrente Tellesimo. La parte iniziale della Cava è Parco forestale.

È presente una ricca vegetazione di alberi (lecci e querce) e arbusti, fra i quali il timo arbustivo (Thymus capitatus), e larghi tratti di macchia mediterranea. Oltre ad uccelli come falchi, poiane, beccacce e tortore, si possono incontrare volpi, martore, istrici e gatti selvatici.

Su una collina chiamata Cozzo Croce si trovano alcune necropoli attribuibili all'età del bronzo, con due monumenti funerari a dolmen, oltre ad alcune tombe a grotticella ed altre in cui sono stati rinvenuti vasi ed anfore contenenti tracce di ceneri di defunti.

Parco attrezzato di Mangiagesso

A circa 4 km. da Modica verso Scicli, nella contrada Piano Ceci, si trova il complesso boscato di Mangiagesso. È un’area forestale segnata da pini mediterranei, cipressi ed eucalipti, attrezzata con panche in legno e pietra, abbeveratoi e servizi, piacevole ritrovo per famiglie e comitive durante le belle giornate.

Marina di Modica

A pochi chilometri da Modica troviamo Marina di Modica, splendida località turistica: con la sua bellissima spiaggia di sabbia finissima, le sue dune, la sua lussureggiante vegetazione mediterranea e il suo grazioso lungomare, è la meta ideale per un soggiorno fatto di mare, di relax e di movida.

Il cioccolato di Modica

Il cioccolato di Modica deve la sua particolarità al fatto di essere lavorato "a freddo", cioè durante la sua preparazione non viene effettuata la fase del concaggio.

La sua storia è molto antica. Fu introdotto nella Contea di Modica nel XVI secolo dagli spagnoli, che a loro volta avevano appreso la tecnica dagli Aztechi.

Questi ultimi davano al cioccolato una notevole importanza: oltre ad essere considerato un alimento molto nutriente e una medicina efficace, aveva anche una valenza mistica, essendo collegato al dio Quetzalcoatl, appunto il dio del cioccolato.

I semi di cacao venivano tostati su di uno strumento chiamato metate, una pietra ricurva che veniva riscaldata con della legna posta sotto di essa, e poi macinati usando un mattarello in pietra. Si otteneva così una pasta grezza, che veniva aromatizzata con le spezie, dalla vaniglia al pepe rosso, ma anche con erbe e fiori. Questo composto veniva posto sul metate fino all’indurimento.

Un procedimento simile avveniva a Modica ad opera dei maestri cioccolatieri, oggi soppiantato dall’uso di macchinari più moderni. Rimane comunque peculiarità del cioccolato di Modica l’essere lavorato a freddo (a una temperatura non superiore a 40°C), procedimento che mantiene intatti i cristalli di zucchero al suo interno. A questo composto vengono aggiunte spezie (cannella, zenzero, vaniglia o peperoncino) o scorze di arance o limoni. La pasta di cacao viene poi sistemata nelle formelle di latta, che verranno battute per eliminare le bolle d’aria e per compattare il composto, fino al completo raffreddamento. Le barrette di cioccolato così ottenute hanno un colore nero scuro e una consistenza grezza e granulosa.

La percentuale di massa di cacao varia da un minimo del 65% ad un massimo del 90%.

La particolarità del cioccolato di Modica deriva dalla semplicità della lavorazione e dall’assenza di sostanze estranee, come la lecitina di soia o i grassi vegetali.

Nel 2018 il cioccolato di Modica ha ottenuto il riconoscimento IGP (Indicazione geografica protetta).